الولاية والحاكمية.. اغتيال السياسة واستقالة العقل المدني

الخميس 04 يوليو 2024 - الساعة 08:03 مساءً

إذا لم تكن الولاية لآل البيت أو الحاكمية لله اغتيالاً للسياسة، واستقالة للعقل السياسي المدني، فماذا يعني غير ذلك في حاضر ومستقبل اليمنيين؟!

من مظاهر الجريمة السياسية التي ارتكبتها السلطات السياسية الحاكمة على مدى عقود زمنية في ظل الجمهورية، أن اليمنيين بعد الألفية الثانية للميلاد وبربع قرن من الزمن يجدون أنفسهم في ظل سلطات وواقع تغتال فيه السياسة ويستقيل فيه العقل السياسي المدني رغم أهمية وجودهما في معركة التغيير السياسي نحو المستقبل الذي يجب أن يكون ملاذا آمنا يعيش في ظله اليمنييون كنتاج حضاري وتقدمي لثورة الخلاص -التاريخية- التي قدم اليمنيون الكثير من التضحيات في سبيل تحقيقها في واقعهم السياسي والاجتماعي، خصوصاً وأن حديثنا عن اغتيال السياسة واستقالة العقل السياسي المدني يأتي اليوم بعد ثلاث ثورات ووحدة!

السياسة وجدت مع وجود السلطة الحاكمة كما أن السلطة وجدت تاريخياً بعد أن تحول الفرد إلى مجتمع متجانس ومستقر على تضاريس الجغرافية التي بدأت هي الأخرى تأخذ بعداً سياسياً أكثر منه مكانياً، فالسياسة تاريخياً وإن كانت قد عبرت عن نفسها كعلم وممارسة للسلطة الحاكمة تجاه المجتمع، إلا أنه مع تحول السياسة «كفكرة ناجعة ومستقلة بذاتها» إلى علم يتعلق بمستقبل الجماعة المحكومة وحتى إلى فكر سياسي مدني تحولت السلطة على إثر ذلك في بعض المجتمعات الإنسانية إلى دولة مؤسسية تلاشت في ظلها سلطة الأفراد والعائلات وحتى سلطة المكونات التقليدية مثل سلطة القبيلة أو سلطة المذهب.

كما أن السياسة في ظل قنواتها المشروعة التي مكنتها في بعض المجتمعات من التعبير عن فكرتها المستقلة بفعل سياسي مدني، لم تجمد فعلها السياسي عند النقطة التي تحولت فيها السلطة السياسية المختزلة في شخص الحاكم إلى دولة مؤسسية، بل استمرت في ممارسة نجاعتها تجاه الدولة التي تجاوزت ظاهرت السلطة أو سلطة اللادولة، الأمر الذي أدى بالسياسة كأفكار مدنية وممارسات محض دنيوية إلى تزويد هذا الكيان الدستوري والمؤسسي (الدولة) بأبعاد ومفاهيم سياسية اجتماعية وطنية تعكس تطلعات ومصالح المواطنين وليس الحكام.

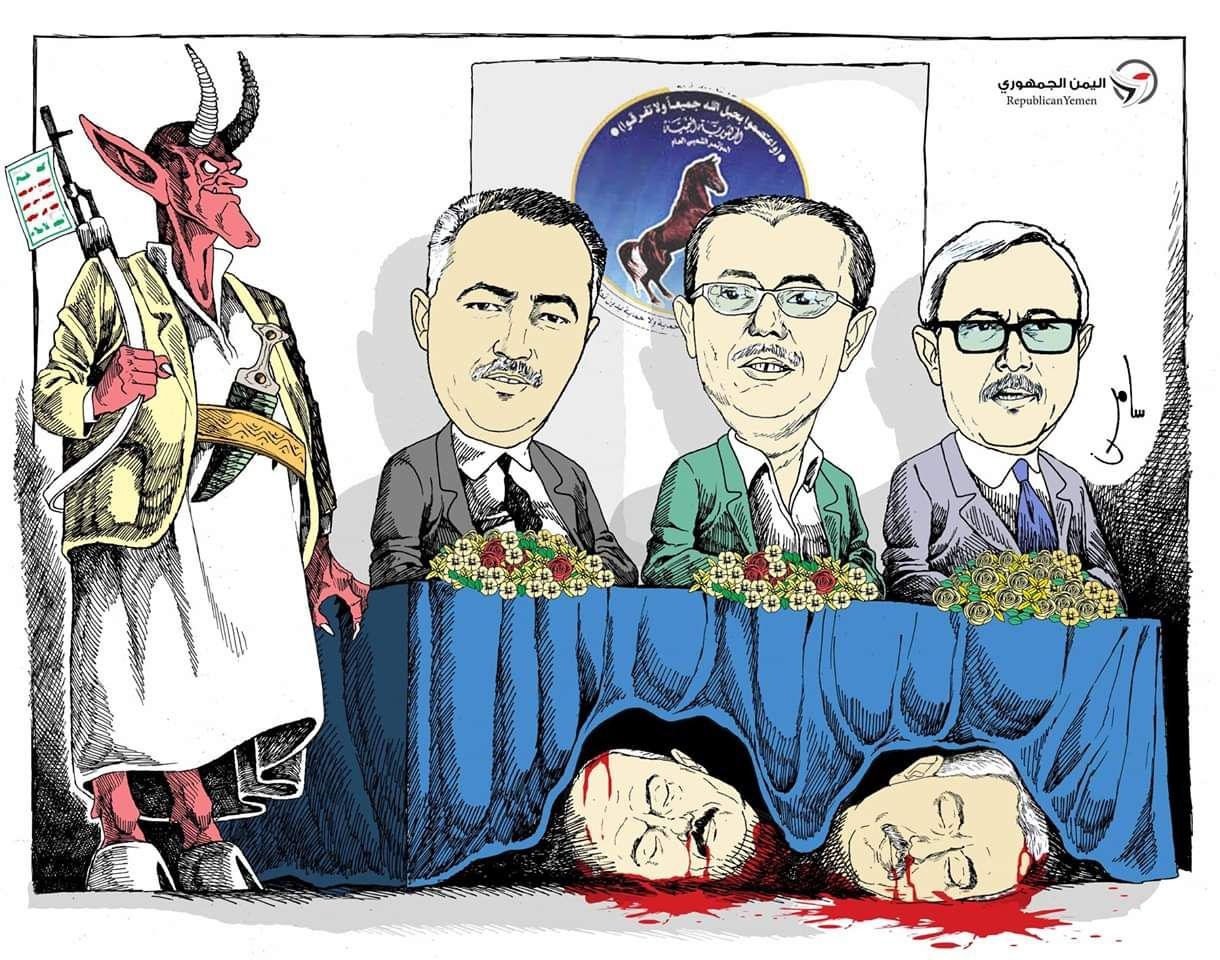

وعطفاً على هذا التزويد السياسي تحولت دولة المؤسسات إلى دولة وطنية بالمعنى السياسي ثم تحولت الدولة الوطنية إلى دولة مدنية ديمقراطية = دولة الاقتدار السياسي للشعب، بالمعنى المدني، بحيث أصبحت التعبيرات المدنية الوطنية المعبرة عن الشعب السياسي هي التي تتولى مقاليد السلطة السياسية المقيدة بالدستور والقانون في ظل دولة وطنية مدنية هي الحاكمة وهي الضامنة للتداول السلمي للسلطة بين هذه التعبيرات أو المكونات السياسية المدنية التي تتدافع سياسياً وتصل إلى كرسي الحكم عن طريق عد الرؤوس (الديمقراطية) وليس عن طريق قطعها.

فالسياسة على حد وصف الكاتبه العراقية آمال السعدي: تعالج قضايا وخلافات محض دنيوية ومدنية- وهي على هذا الأساس وفي ظل هذه السياقات والتحولات الوطنية المذكورة لم تعد تخدم أو تجسد حضور السلطة التاريخية تجاه المجتمع المحكوم بشكل يعزز استبدادها السياسي، أو حتى لم تعد السياسة تعكس قدرة السلطة السياسية على إدارة الوظيفة العامة فقط، بل أصبحت السياسة هي ثقافة اجتماعية وهي ممارسة الاقتدار السياسي للشعب تجاه السلطة نفسها وليس العكس.

بمعنى آخر أصبحت السياسة تعمل على تلاشي السلطة التاريخية لصالح الدولة الوطنية الديمقراطية، ناهيك عن أن السياسة بمفهوم الاقتدار السياسي سوف تعمل على تحويل المجتمع التقليدي إلى شعب سياسي يقف في وجه سلطة اللادولة، لهذا نجد سلطة اللادولة ترى دائما في السياسة عدوة لها، لأن السياسة لم تعد علم السلطة او قدرتها على حكم المجتمع بل أصبحت قدرة المجتمع على مواجهة السلطة إذ لم تكن السياسة تعني ضرورة تلاشي السلطة لصالح الدولة.

فالسلطة من هذا المنطلق كانت وسوف تظل تغتال السياسة أو تعمل على خنقها عن طريق إغلاق قنواتها المشروعة أمام المجتمع حتى لا يتمكن هذا الأخير من ممارسة الفعل السياسي تجاه السلطة الحاكمة هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإن إغلاق أبواب السياسة لن يعيق نجاعتها كاقتدار سياسي وطني تمارسه التعبيرات السياسية للمجتمع داخل فضاء المجال السياسي العام فقط، بل سوف يؤدي إلى تجمد الصيرورة المتعلقة بنشأة وتكوين ثقافة العقل المدني داخل بنية ومكونات المجال الاجتماعي.

فالسلطة السياسية الحاكمة حين تغلق أبواب السياسة لا يعني أنها لن تمارس الفعل السياسي بل سوف تمارسه بشكل مكثف في كل مناحي الحياة، غير أن فعلها السياسي سوف يعمل دائما على ادلجة الوعي المجتمعي بما هو مناقض للسياسة كفكرة محض دنيوية، أو بكونها ممارسات مدنية واقتدارا سياسيا اجتماعيا ينشد قيام دولة الشعب السياسي على حساب السلطة الحاكمة، وهذا ما تفعله اليوم سلطة الحركة الحوثية في مناطق سيطرتها تحت مسمى الولاية لآل البيت، وما فعلته سابقا وسوف تفعله أي سلطة أصولية للحركات الإسلامية تحت مسمى الحاكمية لله كما سوف نوضح تفاصيل ذلك في هذه المقالة.

اغتيال السياسة لا تمارسه سلطة الاسلام السياسي «السنية أو الشيعية» تحت مسمى الولاية لآل البيت أو الحاكمية لله، بل تمارسه سلطة الاستبداد السياسي في كل زمان ومكان أياً كان نوعها، مع الفارق أن السلطات التي نحن بصدد الحديث عنها تغتال السياسة باسم الله تعالى، وتجبر العقل السياسي المدني على الاستقالة تحت مسمى حماية الشريعة الإسلامية أو الحفاظ عليها.

فـالكارثة هنا تتعاظم مع هكذا سلطات، فيما يتعلق بانتزاع حقوق الإنسانية في المجتمعات المسلمة، لأن سلطة الولاية وسلطة الحاكمية تجعل الله تعالى والدين الإسلامي ضد عملية التغيير وفي وجه السياسة التي تعالج قضايا وخلافات محض دنيوية ومدنية، الأمر الذي يجعل الخوض في السياسة من قبل المحكومين ليس مجرد اعترض على الحاكم وسلطته السياسية الاستبدادية بل اعتداء على حكم الله تعالى.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر نسمع اليوم بعض قيادة الحركة الحوثية يتحدثون عن استحالة التخلي عن شرط الولاية لآل البيت، لأن ذلك حسب زعمهم أمر رباني لا يجوز لأي مسلم التخلي عنه ما يعني أن أي مساس بسلطة زعيم الحركة الحوثية يعني مخالفة وتجاوزاً لحكم الله تعالى.

التجربة التاريخية للعرب المسلمين تقدم لنا مثالاً صارخاً للسلطة السياسية التي اغتالت السياسة على مدى قرون بل أغلقت الأبواب أمام تشكل عقل سياسي مدني يتعاطى مع السياسة كفكرة محض دنيوية، لذلك لم تتحول الخلافة الإسلامية التي فقدت الشورى كقيمة سياسية منذ الاجتماع السياسي الأول للمسلمين في سقيفة بني ساعدة، إلى دولة مؤسسية بناءً على مفهوم السياسة وفكرة الشورى، بل تحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض تناقلت في ظله السلطة السياسية "وراثياً" عن طريق قطع رؤوس المحكومين وليس عن طريق عدها، الأمر الذي جعل تاريخ العرب السياسي على مدى 14 قرن في ظل الإسلام هو تاريخ سلطة الاستبداد السياسي، الحاكمة على رقاب المسلمين بالقوة والغلبة.

أو قل هو تاريخ سلطة الشوكة وليس سلطة الدولة، "فمن قوت شوكته وجبت طاعته" كما يقول المأثور السياسي العربي، ما يعني أننا بصدد الحديث عن سلطة أشخاص أسستها القوة العسكرية الغالبة والتي جعلت المواطنين مادة أو موضوعاً للحكم، بعكس سلطة المؤسسات التي تؤسسها الفكرة السياسية للدولة التي تجسد حضور المجتمع.

حتى سلطة الخلافة الإسلامية كان بالإمكان أن تتحول إلى دولة الخلافة التي تعبر عن كيان وحضور المجتمع الجديد الذي تشكل في المدينة المنورة على يد رسول الله، وكذلك حتى تعبر عن الاقتدار السياسي الشوروي للمسلمين جميعاً بعد أن توسعت الجغرافية السياسية للإسلام، لولا أن أبواب المجال السياسي العام قد أغلقت بإحكام منذ الاجتماع السياسي الأول في وجه الفعل السياسي المجتمعي الذي كان يستلزم منه بأن يتعاطى سياسياً مع مسألة السلطة الحاكمة التي سوف تشكل النموذج الذي يحتذى به سياسياً كنموذج للسلطة السياسية الحاكمة في مستقبل المسلمين بعد رحيل رسول الله عنهم.

بمعنى آخر لم يتم التعاطي مع مبدأ الشورى كقيمة سياسية محض دنيوية وفعل سياسي مدني يفتح المجال السياسي العام أمام حق أي أحد من المسلمين في تولي مقاليد السلطة السياسية طالما أن الإسلام كشريعة ملزمة قد أقر تكافؤ ذمم المسلمين ودمائهم وحقوقوهم دون تفضيل.

حتى الفعل السياسي الذي بدأه الأنصار في سقيفة بني ساعدة على إثر موت رسول الله ما لبث أن انسحب وقدم استقالته السياسية تحت إصرار وضغط مقولة عمر بن الخطاب (إن العرب لم تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) مع أن التاريخ يقول بأن قبيلة قريش لم تكن حاكمة أو صاحبة سلطة سياسية على الأمصار العربية أو على القبائل العربية، كما يفهم من قول عمر بن الخطاب واحتجاجه في وجه الأنصار.

بل لم تكن، أي قريش، حتى مجيئ الإسلام تعرف معنى السلطة السياسية العامة ذات الحدود السيادية على جغرافيتها المحددة مكانيا، بحيث تحكم مثل هذه السلطة "سياسياً" فوق كيان قريش القبيلة التي كانت تحكم نفسها عن طريق ما يقرره أسياد العشائر القرشية في مكة، دون أن يكون هناك شخص واحد يشكل شيخ القبيلة الذي يقرر ما يراه على الآخرين، أو حتى قائد أو رئيس يمثل سلطة عامة على العشائر القرشية بالمفهوم السياسي الذي أريد له أن يتشكل داخل المدينة المنورة، وتحديداً في اجتماع سقيفة بني ساعدة الذي منح مقاليد السلطة السياسية لشخص الخليفة الراشد أبوبكر الصديق.

إذن قريش لم تحكم العرب سياسياً قبل الإسلام ولم تمارس السلطة السياسية العامة حتى على مكونتها العشائرية في مكة قبل الإسلام، وهذا بحد ذاته يطرح علينا سؤالاً نضعه بين قوسين للعودة إليه بعد ذلك وهو سؤال يتعلق بمغزى عمر بن الخطاب واحتجاجه على الأنصاري حين قال إن العرب لم تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، خصوصاً وأن قوله هذا قد أتى في اجتماع سياسي يتعلق باختيار قائد سياسي يدير السلطة السياسية للمسلمين، بغض النظر عن اسم هذا الشخص كان رئيس أو خليفة رسول الله أو أمير المؤمنين فالتسمية ليست مهمة.

المهم في الأمر أن رسول الله قد رحل بعد أن أكمل شريعة الإسلام للناس وأوجد المجتمع الذي اعتنق الشريعة الإسلامية، وبعد موته أصبح المسلمون كمكون إنساني يحتاجون إلى سلطة سياسية عامة تتأسس على الشوري كقيمة سياسية وفعل سياسي مدني متاح لكل المسلمين دون استثناء، لا سيما وأن هذا الفعل السياسي يظل متعلقاً بما هو محض دنيوي وليس دينياً، وفي مقدمة هذا المحض السياسي "الدنيوي" السلطة السياسية وشكل النظام السياسي وتحديد شخص الحاكم وصلاحياته السياسية على رأس هذا النظام السياسي.

ناهيك عن حق المجتمع سياسياً في عزل الحاكم وتحديد فترة حكمه، هذا في حال أن سلمنا بأن السلطة في الإسلام أو النظام السياسي في الإسلام هو نظام شوروي وهو كذلك كما ينص القرآن الكريم.

فالله تعالى يلزم رسوله الكريم بخصوص ما هو سياسي دنيوي بقوله (وشاورهم في الأمر) كما أنه يصف الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها حياة المسلمين على المستوى السياسي والاجتماعي وخصوصاً بعد رحيل الرسول عنهم بقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) الأمر الذي يعني بأن لسان حال الموجهات القرآنية تقول إن النهضة والتفوق السياسي للمجتمعات البشرية في الدنيا مرتبط بغياب الاستبداد السياسي.

فالمستفاد من مفهوم آيات الشورى هو نبذ منهج الاستبداد بالسلطة السياسية وكذلك دنيوية السياسة التي يجب أن تظل حقا لكل المسلمين دون استثناء، حتى في حياته صلى الله عليه وسلم فإن عصمته كرسول لم تلغي حق المسلمين في اتخاذ القرار السياسي معه، واقتدارهم في ممارسة السياسة، أو قل في ممارسة الشورى كقيمة سياسية تتعلق باختياراتهم الدنيوية هذا من جهة أولى.

ومن جهة ثانية إذا كان السواد الأعظم من المسلمين مسلمين في الماضي والحاضر بأن المقصود بالأمر المبني على الشورى في الآيتين هي السلطة السياسية الحاكمة -وهذا هو المفهوم المنطقي لمعنى ومفهوم الآيتين المتعلقة بالشورى- فإن الأكثر منطقية في البناء على الآيتين هو أن السلطة السياسية في الإسلام هي سلطة سياسية محض دنيوية وليست دينية.

بل هي سلطة سياسية تتطور وتتقدم بتطور الممارسات السياسية كاقتدار سياسي يعبر عن حاجة مجتمعية وليست حاجة دينية، وآية ذلك أن السلطة السياسية في الإسلام تتأسس على الشورى كقيمة سياسية محض دنيوية أي على المشاورة وتداول الآراء بين الناس بنص القرآن الكريم، في حين أن ما هو ديني فإن المعلوم عنه بالضرورة أنه لا يخضع للمشاورة بين الناس ولا يخضع لآرائهم بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لا أن يتشاوروا فيه.

فالفرق بين السياسي والديني يكمن في حقيقة أن السلطة السياسية في الإسلام مصدرها ومالكها المجتمع أو الشعب وذلك بنص القرآن الكريم في آيات الشورى، في حين أن شريعة المسلمين مصدرها الخالق سبحانه وتعالى مع قابلية الشريعة الإسلامية للاجتهاد الذي يواكب العصر على يد المسلمين.

ما يعني في النتيجة أن العمل على تأطير السلطة السياسية الحاكمة في أي مجتمع مسلم بمفاهيم الحاكمية لله تعالى والولاية لآل البيت لا يعدو أن يكون مجرد احتيال سياسي على حق المجتمع والشعب في تولي مقاليد السلطة السياسية وإدارتها كما تقرره آيات الشورى، وهو احتيال لا يجعل الله ورسوله هما الحاكمين في الأرض بل يجعل جماعات الكهنوت والخروفة هي الحاكمة على رقاب الناس وهي التي تستأثر بالسلطة والثروة باسم الله تعالى الذي منحها هذا الحق من دون سائر خلقه، كما يزعمون.